Berita terbaru dari Menteri Pendidikan Indonesia kembali menghidupkan perdebatan lama: Ujian Nasional (UN) akan diberlakukan kembali pada tahun 2026, kali ini dengan versi baru. Setelah sempat dihapuskan pada tahun 2021, kebijakan ini disebut sebagai upaya untuk mengembalikan standar pendidikan nasional.

Membaca berita ini membawa saya kembali ke masa sekolah dulu—masa-masa penuh tekanan, latihan soal tanpa henti, dan ketegangan menjelang ujian. Bagi banyak dari kita, UN bukan sekadar ujian, tapi semacam ritual penentu masa depan. Kini, saat para pengambil kebijakan kembali mempertimbangkan pro dan kontra, argumen-argumen yang muncul terasa familiar. Pihak yang mendukung UN berpendapat bahwa ujian nasional penting untuk menjaga kedisiplinan dan standar akademik. Tanpanya, siswa dan guru cenderung lebih longgar dalam belajar. Namun, para pengkritik menyoroti ketimpangan yang terjadi—bagaimana siswa dari sekolah yang kekurangan sumber daya harus menghadapi standar yang sama dengan sekolah-sekolah elite. Mereka juga berpendapat bahwa ujian semacam ini cenderung mempersempit makna pendidikan, karena guru dan siswa hanya fokus pada capaian nilai ujian. Mata pelajaran yang tidak diujikan seringkali diabaikan, dan kemampuan berpikir kritis serta kreativitas tersisih dari ruang kelas.

Perdebatan ini mengingatkan saya pada salah satu tugas mata kuliah Education Economics and Policy pada semester 2 program MPP di Lee Kuan Yew School of Public Policy, NUS. Bersama kelompok saya, kami menganalisis sistem Gaokao di Tiongkok—salah satu ujian nasional paling kompetitif di dunia. Pola dan tantangannya tidak jauh berbeda.

Gaokao, singkatan dari ‘Gaokao Kaoshi’ atau Ujian Masuk Perguruan Tinggi Nasional (SNBT kalau di kita), adalah ujian tahunan berskala nasional di Tiongkok yang diikuti oleh para siswa SMA tahun terakhir. Ujian ini menjadi satu-satunya jalur utama untuk masuk ke universitas di negara tersebut. Dalam dua hari yang intens, siswa diuji dalam mata pelajaran seperti Bahasa Mandarin, Matematika, Bahasa Asing (biasanya Bahasa Inggris), dan rumpun Ilmu Alam atau Sosial, tergantung jurusan mereka.

Bagi banyak siswa di Tiongkok, Gaokao bukan hanya ujian—ia adalah pintu sempit menuju masa depan yang lebih baik. Dalam negara dengan 1,4 miliar penduduk, Gaokao menjadi semacam “filter meritokrasi”. Satu ujian, satu nilai, satu kesempatan. Pada tahun 2023, lebih dari 13 juta siswa mengikuti ujian ini. Namun hanya sekitar 5% yang diterima di 100 universitas teratas. Bagi mereka yang berhasil, imbalannya besar: upah yang lebih tinggi, mobilitas sosial, dan sering kali rasa prestise seumur hidup. Bagi yang lain, jalurnya makin menyempit.

Awalnya, Gaokao dirancang sebagai sistem yang adil—memberikan setiap siswa kesempatan yang setara, terlepas dari latar belakang mereka. Namun dalam praktiknya, hal ini jauh lebih kompleks.

Asal Daerah Menentukan Nasib

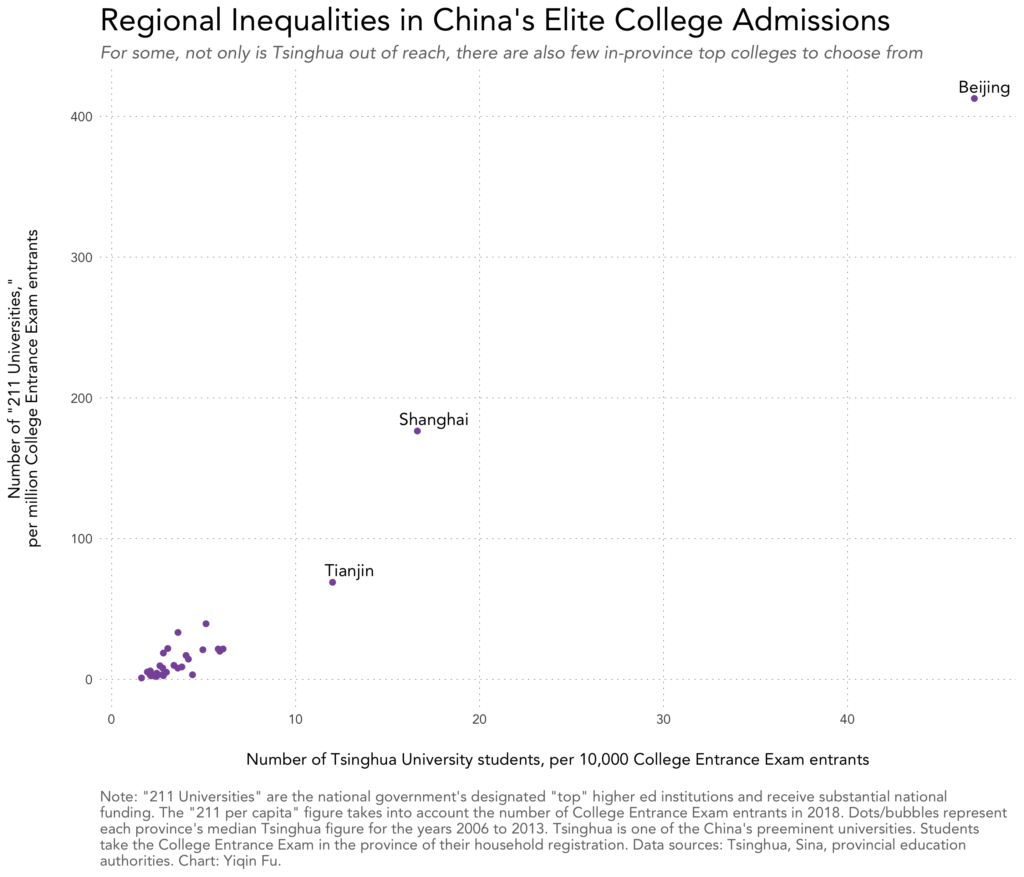

Bayangkan dua siswa—satu dari Beijing dan satu dari provinsi seperti Gansu. Dengan nilai Gaokao yang sama, siswa dari Beijing punya peluang lebih besar untuk masuk universitas top. Mengapa? Karena adanya kuota wilayah dan sistem hukou (registrasi rumah tangga) yang mengikat siswa pada provinsi asal mereka—dan secara tidak langsung, pada peluang mereka.

Universitas-universitas cenderung memberikan kuota penerimaan lebih besar kepada provinsi tempat mereka berada. Misalnya, Tsinghua University menerima jauh lebih banyak siswa per kapita dari Beijing dibandingkan dari Shandong atau Henan.

Sistem hukou memperparah ketimpangan ini. Hukou adalah sistem registrasi rumah tangga di Tiongkok yang mengkategorikan penduduk sebagai warga kota atau desa, dan menentukan akses mereka terhadap layanan publik—termasuk pendidikan. Anak-anak mewarisi status hukou dari orang tuanya, dan hanya dapat mengikuti Gaokao di daerah tempat hukou mereka terdaftar. Artinya, anak dari keluarga migran yang tinggal di kota besar seperti Beijing tetap harus pulang ke kampung halaman untuk ikut ujian, meskipun mereka tumbuh besar dan bersekolah di kota.

Lebih rumit lagi, Gaokao tidak seragam secara nasional. Setiap provinsi menyusun soal ujiannya sendiri, sehingga kurikulum, tingkat kesulitan, dan peluang masuk universitas top bisa berbeda-beda antar daerah. Akibatnya, siswa dari daerah tertentu harus menghadapi tantangan ganda: pulang ke tempat yang mungkin tidak mereka kenal dengan baik, dan menyesuaikan diri dengan sistem ujian yang berbeda (bisa jadi materi yang diujikan tidak sama dengan yang mereka pelajari di sekolah mereka di kota) dan sering kali lebih kompetitif.

Pemerintah Tiongkok sebenarnya telah mencoba melakukan reformasi hukou, termasuk membuka kemungkinan bagi anak-anak migran untuk mengikuti Gaokao di kota tempat mereka tinggal. Namun, kebijakan ini sangat bervariasi antar daerah dan sering kali mensyaratkan berbagai dokumen seperti bukti domisili, pekerjaan orang tua, dan jaminan sosial, yang tidak mudah dipenuhi oleh keluarga migran. Selain itu, beberapa daerah juga membatasi pilihan universitas yang bisa dilamar oleh siswa migran, sehingga meskipun mereka diperbolehkan mengikuti Gaokao di kota tempat tinggalnya, mereka tetap tidak memiliki akses yang sama terhadap universitas-universitas unggulan. Akibatnya, banyak siswa tetap terpaksa pulang kampung untuk ikut ujian, mempertahankan ketimpangan yang seharusnya bisa dikurangi.

Latar Sosial Ekonomi Juga Menentukan

Siswa dari keluarga mampu punya akses ke sekolah berkualitas, guru berpengalaman, dan tentu saja—les privat. Industri bimbingan belajar di Tiongkok sangat besar. Pada 2016, lebih dari 75% siswa mengikuti bimbel sepulang sekolah.

Pemerintah sempat meluncurkan kebijakan “Double Reduction” pada 2021 untuk mengurangi beban akademik dan mengatur industri bimbel. Namun selama Gaokao tetap menjadi penentu masa depan, permintaan terhadap bimbel tetap tinggi—meskipun kini lebih tersembunyi.

Ada juga faktor budaya: kepercayaan bahwa “belajar giat mengubah nasib”. Kalimat ini memberi bobot moral pada Gaokao—sukses diraih lewat perjuangan. Tapi apa yang terjadi ketika perjuangan itu tak seimbang?

Belajar dari Pengalaman Tiongkok

Untuk mengatasi ketimpangan ini, beberapa kebijakan bisa dipertimbangkan. Pertama, affirmative action bagi siswa dari keluarga miskin atau daerah tertinggal—dalam bentuk kuota khusus, beasiswa, hingga subsidi bimbel. Kedua, mengembangkan jalur pendidikan alternatif yang berkualitas, seperti pendidikan vokasi, dan menggeser narasi kesuksesan agar tidak hanya terfokus pada universitas.

Namun, perubahan semacam ini butuh waktu. Bagi Indonesia, pengalaman Gaokao bisa menjadi pelajaran penting. Jika kita benar-benar akan mengembalikan UN, maka harus dilakukan dengan penuh kesadaran—mengakui ketimpangan struktural dalam sistem pendidikan kita dan memitigasi risikonya. Ini bisa dimulai dari dukungan terhadap sekolah-sekolah kurang mampu, pemberian insentif bagi guru di daerah tertinggal, dan penyusunan indikator penilaian yang mempertimbangkan konteks masing-masing sekolah. Jika tidak, kita hanya akan mengulang pola lama: ujian mengukur privilese, bukan potensi.

Dalam jangka pendek, Gaokao tetap menjadi tangga sekaligus tembok. Bagi jutaan siswa Tiongkok, ini tetap merupakan satu-satunya harapan untuk keluar dari kemiskinan. Dan meskipun banyak celahnya, sistem ini masih dipercaya sebagai salah satu mekanisme paling adil di tengah masyarakat yang sangat kompetitif.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan apakah UN atau Gaokao harus ada, tetapi bagaimana memastikan ujian seperti ini benar-benar adil. Bagaimana memastikan bahwa pintu itu tidak lebih mudah terbuka bagi sebagian orang saja. Mungkin, inilah ujian yang sebenarnya.

Catatan: Saya pernah menulis hal serupa saat masih SMA di tahun 2009, terutama soal ujian masuk universitas dan UN. Tulisannya bisa dibaca di sini: Program Baru, Masalah Baru. Sekedar menunjukkan bahwa perdebatan ini sudah berlangsung lama sekali.